- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Методологические основы формирования основных понятий андрагогики

Основные понятия науки складываются по этапам. Сначала еще никем не обобщенный опыт формирует определенный язык общения в данной сфере деятельности. Когда опыт становится обширным и значимым, его обобщают, классифицируют по определенным особенностям, которые описываются методикой. Еще более высокая степень обобщения порождает технологию — учение о процедурах деятельности в данной сфере опыта.

Наука начинает совершенствовать язык сложившегося опыта, обращаясь к семантике. Она подводит философскую базу, учитывает психологию (если речь идет не о машине, а о человеке), таким образом, складывается методология, обобщающая теорию и создающая основы для опыта. С точки зрения методологии проверяются технологии, методики, опыт.

Судьба становления науки в значительной степени определяется выбранной методологией

Насколько она достоверна, насколько современна — это те вопросы, которыми определяется оптимальность научных исследований и получаемых выводов.

И потому следует особо остановиться на возведении методологической базы.

Ее использование в образовании взрослых особенно важно для преподавателей, работающих со взрослыми. Переход от методологии противопоставления к методологии дополнения (комплементарности) предполагает переход от господствующей логики «либо — либо» к инновационной модели мыслительной деятельности, основанной на дополнении, толерантности, логике допустимости инакомыслия и сосуществования.

Принцип утверждения «и то, и то» требует не только допустимости иного, но и заинтересованного уважительного отношения к иному как к источнику дополнения своего другим. Бюрократический закон иерархичности во взаимодействиях уступает место демократическому закону социального партнерства, паритетных отношений, самоорганизации.

Становление сравнительно новой науки, какой является андрагогика, должно происходить на основе современных подходов к исследованию, к формированию научного знания, к его методологии. Самое трудное в становлении науки — это формирование обоснованного, непротиворечивого собственного понятийного аппарата.

Пример тому — многовековая история педагогики (которая в некоторых странах не признается как наука, а всего лишь практика образования) и утверждающейся за счет особой актуальности состояния сознания и его влияния на все процессы жизнедеятельности психологии.

Когда же наука появляется на стыке множества других, ее дефиниции образуются за счет перетаскивания на свое понятийное поле категорий, используемых другими науками. Ее задача состоит в наполнении понятий собственным содержанием, не противоречащим другим, интегрирующим их в фокусе собственного предмета.

Чтобы с этой работой справиться, следует проанализировать точки сопряжения андрагогики с другими науками, использующими категории «образование» и «взрослый». Их нельзя обосновать без категорий философии, психологии, педагогики, социологии и др.

Интересно

Для обоснования понятий андрагогики необходимо определиться с категориями духовности, субъектности, со светским пониманием духа. Как нельзя лучше, понимание духа дает метафорическое определение Л.Н. Толстого: «Дух — это стержень сознания».

Образность определения позволяет использовать его в светском понимании как основание, которое может быть и сильным («сильный духом») и слабым («слаб духом»). Оно может укрепляться («воспрял духом») и рассыпаться («пал духом»).

Не противоречит это образное определение и религиозному представлению о духе как о запредельном, трансцендентном, уходящем во Вселенский разум. Работой духа интересуется сегодня теория и практика, это тот самый предмет, объединяющий (а не разъединяющий, как это было ранее) современную науку и религию. Современные молодые люди, стремясь к самопознанию, проявляют интерес к категории духа и удовлетворяют его зачастую в восточной культуре, религия которой стремится к популяризации своих толкований духа и духовности.

Устремление науки конца XX в. доказать организационную целостность мира на основе и синергетика действия единых законов поставили социальные системы перед необходимостью осознания принципов существования в современном мире.

Катастрофизм сознания и гипертрофированность искусственного — реальные факторы современной жизни, угрожающие всему человечеству

Поиск новых норм сосуществования стимулировал развитие методологических подходов, среди которых все в большей степени утверждающий себя — синергетический.

Синергия как дополнительный эффект от оптимального взаимодействия и ее научная база — синергетика доказали влияние процесса взаимодействия на его результат. Система, озабоченная эффективностью своего функционирования, должна использовать синергетический эффект в процессе собственной самоорганизации.

…возникает необходимость введения количественной характеристики степени упорядоченности различных состояний открытых систем. Это необходимо для сравнительной оценки степени самоорганизованности — упорядоченности различных состояний, выбора пути наиболее эффективной самоорганизации.

Необходима, следовательно, теория, позволяющая количественно оценить степень упорядоченности различных состояний в открытых системах, то есть степень упорядоченности структур, возникающих из хаоса. Она, разумеется, должна базироваться на современной статистической теории неравновесных процессов.

Общее понятие хаоса, как, впрочем, и понятие хаоса в повседневной жизни, лишено определенной количественной меры. По этой причине на таком уровне зачастую трудно определить, какое из рассматриваемых состояний системы является более хаотическим или, напротив, более упорядоченным. Здесь в большей мере приходится полагаться на интуицию, чем на расчет.

Сам факт возникновения в России интереса к синергетике не случаен. Начались социально-экономические преобразования, в которых ценностные приоритеты были отданы демократизации.

Осужденный общественным сознанием авторитарный стиль жизни, управления, образования еще продолжает оставаться господствующим из-за неготовности взрослого населения перейти на иной тип взаимодействия, в котором востребованы другие процедуры.

Подчинение и исполнительность требуют одного типа сознания, а самоопределение и ответственность другого

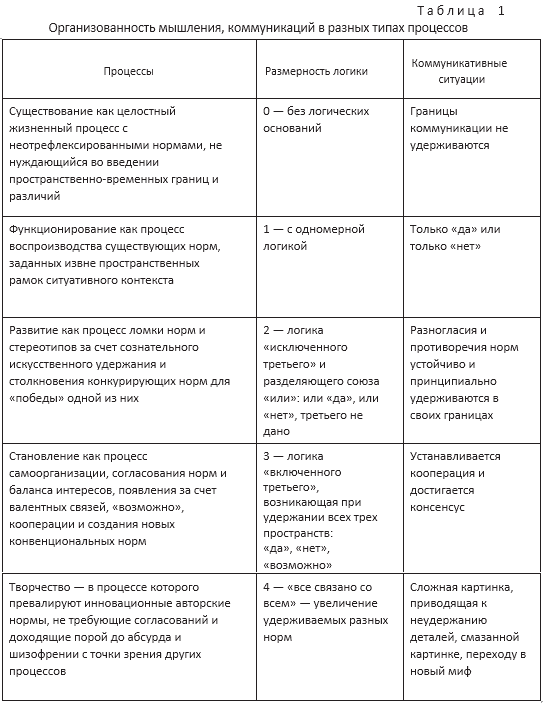

В деловых отношениях стала востребована самоорганизация, предполагающая иную логику, другие законы мышления. Интересные обобщения на этот счет приводятся в работе Редюхина В.И. «Социальное проектирование — ресурс взаимодействия общественности и власти». Если использовать рассуждения автора о типологии процессов, адекватных им логик и коммуникативных ситуаций, то можно таблично представить их взаимосвязь (табл. 1).

Организованность «размерности — 0»

Так иногда толпы ленивый ум

Из усыпления выводит

Глас, пошлый глас, вещатель общих дум,

И звучный отзыв в ней находит.

Е. Баратынский

Организованность «размерности — 1»

За поворотом, в глубине Лесного лога,

Готово будущее мне Верней залога.

Его уже не втянешь в спор и не заластишь.

Оно распахнуто, как бор, все в глубь, все настежь.

Б. Пастернак

Организованность «размерности — 2»

Мне странно сочетанье слов «Я сам».

Есть внешний, есть и внутренний Адам.

Н. Гумилев

Закрыт нам путь проверенных орбит,

Нарушен лад молитвенного строя…

Земным богам земные храмы строя,

Нас жрец земли земле не причастит…

М. Волошин «Соrona astralis»

Не заговорщик я, не бандит.

Я — вестник другого дня,

А тех, кто сегодняшнему кадит,

Достаточно без меня.

Д. Андреев

Организованность «размерности — 3»

И тьма — уже не тьма, а свет.

И да — уже не да, а нет.

И не восстанут из гробов.

И не вернут былой свободы

Ни светлым именем богов,

Ни темным именем природы.

Она прекрасна — эта мгла.

Она похожа на сиянье.

Добра и зла, зла и добра

В ней неразрывное слиянье.

Добра и зла, добра и зла

Смысл раскаленный добела.

Георгий Иванов

Организованность «размерности — 4»

Как беден наш язык!

— Хочу и не могу,

— Не передать того ни другу, ни врагу,

Что буйствует в груди прозрачною волною.

Напрасно вечное томление сердец,

И клонит голову маститую мудрец

Пред этой ложью роковою.

А. Фет

Как некогда в разросшихся хвощах

Ревела от сознания бессилья

Тварь скользкая, почуяв на плечах

Еще не появившиеся крылья.

Так век за веком — скоро ли, Господь? —

Под скальпелем природы и искусства

Кричит наш дух.

Изнемогает плоть,

Рождая орган для шестого чувства.

Н. Гумилев

Востребованность самоорганизации и описывающей ее синергетики обусловлена становлением новых типов систем: предприятий, учреждений, организаций, в которых господствующей является другая логика и преобладающими — особые коммуникативные процессы, отличные от традиционных.

Так, отечественная психология XX в., пребывая в путах чрезмерной социализации, материалистического мировоззрения и социального заказа на обоснование авторитарного взаимодействия, не могла с логическим инструментарием и системным обоснованием развести понятия индивид, личность, человек, субъект, индивидуальность и др.

Показательно в этом отношении диссертационное исследование А.С. Огнева на тему «Теоретические основы психологии субъектогенеза». В одноименной монографии автор добросовестнейшим образом пытается разгрести множественность противоречий в обосновании и определении этих понятий, ключевых и основополагающих для психологии.

Разночтение в их понимании, декларативность и безосновательность в интерпретации смыслов к тому же не единичных исследований, а психологических школ, возглавляемых корифеями теории отечественной психологии (А.А. Леонтьевым, С.Л. Рубинштейном, П.Я. Гальпериным, А.В.Брушлинским и др.), не преодолены и по сей день.

Проблема систематизации понятийного ряда носит методологический характер и обусловлена выбором системообразующей. Так, психология, стремясь к самостоятельности в определении своего предмета и утверждаясь как отдельное от философии научное знание, не может посмотреть на эти понятия как общенаучные в гуманитарных отраслях знания. В замкнутом пространстве собственника ей не удалось найти системообразующую, которая находится в более широкой сфере философского знания.

Так как эти понятия обросли грузом субъективных представлений, систематизация которых идет очень сложно, целесообразно начать рассмотрение понятийного аппарата с категории субъекта и субъектности как системообразующих научного знания об образовании взрослых.

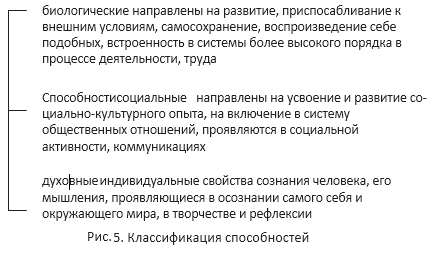

Рассмотрение системы взаимодействия субъекта с окружающим миром позволяет представить структуру субъекта по трем компонентам: «био» — «социо» — «дух», соответствующим целостности индивид — личность — человек. Надо отметить, что данные понятия выражают позицию: «Я — индивид» (причастность к природе); «Я — личность» (причастность к социуму); «Я — человек» (причастность к духовному пространству); «Я — субъект» (интегрирующий внутри себя индивида — личность — человека и взаимодействующий с внешним миром).

Следует четко разграничить данные понятия и производные от них характеристики как проявление отдельных граней в целостной позиции: индивидуальность, личностность, человечность, субъектность. Они могут проявляться в меньшей и большей степени в зависимости от внешних и внутренних условий, они имеют меру, обусловленную конкретной ситуацией.

Интересно

Дискуссия о взаимосвязи этих понятий в современной психологии подробно описывается в работе под редакцией А.В. Брушлинского и М.И. Воловиковой «Психология индивидуального и группового субъекта».

В ее первой части «Вопросы методологии и теории субъекта» дается подробное изложение взглядов отечественных психологов XX в. (С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева и др.) на суть вопросов в сопоставлении с исторической ретроспективой и в сравнении с теориями зарубежных психологов.

Из описаний видно, как трудно дается теоретикам разделение субъекта и деятельности. Если субъектность подразумевает самостоятельность, активность, ответственность, а все эти качества проявляются только в деятельности, то и разделять субъект и деятельность нецелесообразно, при этом не отождествляя их.

Субъекты общения, субъекты мышления, субъекты труда предполагают ту или иную деятельность в целом или в ее компонентах (коммуникативная, мыслительная, предметная). Рассмотрим субъекта условно между внутренним и внешним, которые одно в другом (рис. 1).

Через субъекта осуществляется контакт между внутренним и внешним, осуществляется действие. Если внешнее пространство трехсферно: «био» — «социо» — «дух», то во внутреннем причастность к каждой сфере проявляется как целостность индивид — личность — человек.

Структурирование в целом, сетуют на утрату ценностей, потерю ориентиров сознания , растерянность в выборе предпочтений.

В образовании важно выбрать ценности — общечеловеческие, ориентиры — разумные, предпочтения — полезные для конкретного обучающегося

Все они сочетаются в общем подходе: пусть каждый повзрослеет, и не только по количеству сантиметров и килограммов, но и в собственном сознании. И тогда научится понимать окружающий мир: природу, людей, взаимоотношения с ними. Это главное предназначение истории и географии, физики и химии, математики и литературы, родного и иного языка.

И когда преподаватель и организаторы образовательных систем все свои дела и деяния будут измерять вопросами: «Для чего ему это? Какой получится результат? Чем поможет и чем навредит?», тогда и будут разумными, полезными, ценными всевозможные содержания и разнообразные методы.

Сегодня каждый более-менее разбирается, как устроено его тело, и с больной рукой не идет к ларингологу, а с больным ухом к кардиологу. А вот как устроено сознание, как устранять беспокойство, куда идти, когда болит душа, как выруливать, когда заносит, как справиться с настроением, напряжением, проблемой, — знают, и тем более умеют, немногие.

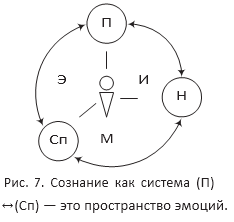

Неуправляемое сознание порождает неуправляемые действия. И это дело не только психолога, а каждого преподавателя. Обратимся к моделированию и изобразим схематично структуру сознания как систему (рис. 2).

Это пространство продуктивного мышления, самостоятельных решений, собственных мыслей, которые возникают под воздействием окружающих условий и за которые ответственны преподаватель в отведенное ему время и сам обучающийся все время, отведенное на бодрствование, осмысление.

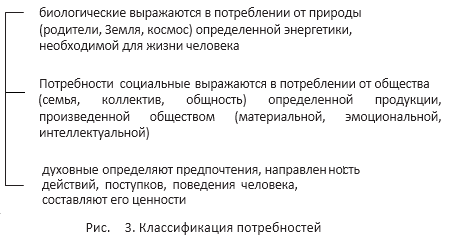

Потребности — нужда в чем-либо, объективно необходимом для поддержания жизнедеятельности и развития организма человеческой личности, социальной группы, общества в целом; внутренний побудитель активности (рис. 3).

- стабильность как основополагающее качество личности, определяющее направленность взаимоотношения к окружающему миру;

- состояние как промежуточный результат процесса управления потребностями;

- изменчивость как непрерывный процесс изменения под влиянием внешних условий и внутреннего состояния.

Авторитарная атмосфера в обществе пронизывает все формы общественного сознания, в том числе и науку. В науке XX в. это выразилось как стремление к иерархичности.

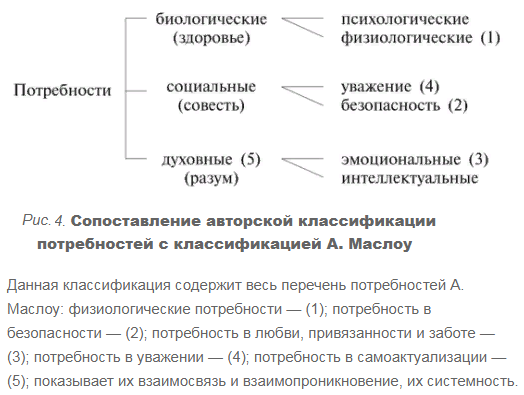

Иерархическая пирамида потребностей, созданная А. Маслоу, вызвала всеобщее одобрение научной общественности середины XX в. как всякая попытка к упорядочению, к систематизации. И вот сегодня при переходе от авторитарной модели миропонимания к демократической ее линейность, вертикальная одномерность уже не удовлетворяют.

В пространственной модели жизнедеятельности, формируя целостное представление о себе в окружающем мире, человек соотносит свои потребности со структурой окружающего мира (рис. 4).

- стабильность — устойчивые способы жизнедеятельности, природные и приобретенные;

- состояние — промежуточный результат овладения новыми способностями;

- изменчивость — непрерывный процесс приобретения способностей в процессе жизнедеятельности.

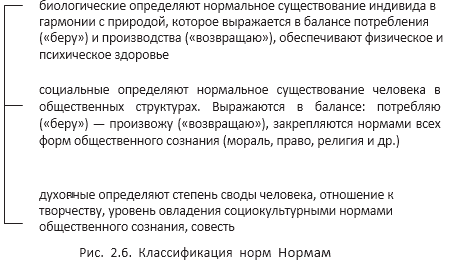

Пространство норм также отличает каждого из нас друг от друга. В зависимости от той или иной среды обитания каждый усваивает информацию, составляет представление о том, что нормально. И потому так часто возникает расхождение в том, что нормально для одного и другого.

В учебном заведении этот процесс специально организован и осуществляется специалистами — преподавателями, создающими условия для усвоения новой информации, для приращений норм у каждого обучающегося.

Норма это:

- Узаконенное установление, признанный обязательным порядок, строй чего-нибудь.

- Установленная мера, средняя величина чего-нибудь (рис. 6).

Нормам свойственны:

- стабильность как усвоенные нормы окружающего мира, которые устойчиво стали своими, внутренними;

- состояние как промежуточный результат взаимодействия норм внешних и внутренних;

- изменчивость как непрерывный процесс изменения собственных норм под влиянием внешних условий и внутреннего состояния.

Рассмотрим в данной модели (рис. 7) пространство связей.

Действие предполагает контакт с окружающим миром и, значит, ощущения, от них возникают волнения («эмоции» — волную, потрясаю), слабые или сильные, ослабляющиеся или усиливающиеся в зависимости от состояния и активности органов чувств.

Эмоции регулируются разумностью потребностей, духом. Они в свою очередь либо укрепляют дух, либо ослабляют его.

(П)↔(Н) — это пространство интеллекта.

В этом пространстве мысль превращается в слово, слово порождает мысли. Здесь царят законы логики, и в зависимости от владения ими рассуждения характеризуются степенью разумности. Оформление мысли в слово требует усилий, воли, оценивается степенью понимания в общении.

Овладение информацией, новыми нормами зависит от интереса к ним, от желания, от потребности их усвоить, которые в свою очередь зависят от того, как информация оформлена, как подается, вызывает ли интерес. Если таковой имеется, возникает усвоение информации, процесс мышления, в котором появляется продукт — новая мысль, это продуктивное мышление, в котором продуктом является интеллектуальное содержание.

(Сп)↔(Н) — это пространство материализованной информации, усвоенной с материального носителя: дискета, пленка, бумага, звуковые волны (голос).

Ее усвоение — репродуктивный процесс, а способы ее усвоения соответственно называют репродуктивными. В их основе лежат психологические процессы внимания, восприятия, памяти и обслуживающего их процесса мышления, опять же репродуктивного (вспомните: «репродукция», «репродуктор»).

Если преподаватель преувеличивает значимость работы в пространстве «знания, умения, навыки» — это чревато усеченностью интеллекта на целую духовную составляющую, где продуктивное мышление, где убеждения, эмоции и управление ими.

Отдельное рассмотрение элементов и связей — всего лишь анализ целого — системы, называемой сознанием, в которой все в единстве и целостности

Предложенная модель позволяет сделать полезные выводы для овладения преподавателями инновационными технологиями.

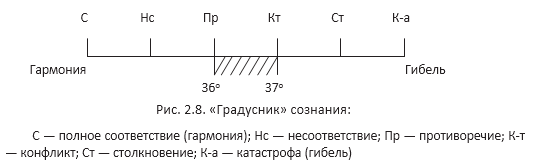

Продолжим характеристику связей, выбрав наиболее устойчивые отношения: соответствие, вернее, степень соответствия (непротиворечивости) элементов сознания как во внутренних связях, так и во внешних. Состояние полного соответствия, пожалуй, абстракция, хотя гармония, и потому недостижимо (хотя мы к этому стремимся).

Потребности, способности, нормы находятся в несоответствии — это естественно. Степень несоответствия может быть представлена динамикой (рис. 8).

Противоречие допустимо и является источником развития, оно должно быть замечено и устранено. Если этого не происходит, противоречие перерастает в конфликт.

Заштрихованный участок характеризует психологическое состояние — проблему, это вполне нормальное, здоровое состояние сознания. Если провести аналогию с измерением температуры тела, то это промежуток между 36° и 37°.

За пределами этого интервала термометр фиксирует болезненное состояние. Так что данная шкала вполне может быть названа «градусник сознания», который для преподавателя — первейшее средство диагностики, как для врача термометр.

И так же, как в медицине, должны быть первейшие средства для нормализации здоровья сознания, которыми необходимо научиться владеть каждому взрослому и взрослеющему. Это средство — саморегуляция, т.е. разрешение каждой проблемы до того, как она превратится во внутренний конфликт.

Интересно

«Проблема» как научная категория входит в понятийный ряд всех наук, занимающихся изучением деятельности как особой формой взаимодействия человека с окружающим миром.

Это и философия, и психология, и педагогика, и социология, а также акмеология и андрагогика. Более того, считается, что наличие проблем — атрибут взросления. Стало быть, в дефинициях андрагогики проблема — одна из основных и отнестись к ней следует основательно.

Используем категории философии и психологии, что и дает методологическое обоснование образованию.

Проблема во внешнем (в предметной деятельности) — это затруднение, не решаемое имеющимися средствами.

Проблема во внутреннем — это психологическое состояние беспокойства, вызываемое несоответствием внутри сознания: между потребностями, нормами, способностями. Если внутреннее и внешнее рассматривать не в отрыве, а в целостности, следует эти определения соединить с точки зрения взаимопроникновения внутреннего и внешнего.

Состоится процесс осознания, в основе которого — рефлексия и проектирование осознанных действий, направленных на разрешение проблемы.

Диалектическое правило о том, что противоположности смыкаются, иллюстрируется и шкалой рис. 8. Движение к гармонии нормально, но ее достижение — остановка развития, движения, жизни — гибель. Движение к конфликтам также имеет свою функцию — вскрыть и разрешить противоречие. Но переход за стадию конфликта к столкновениям приведет к катастрофе, гибели.

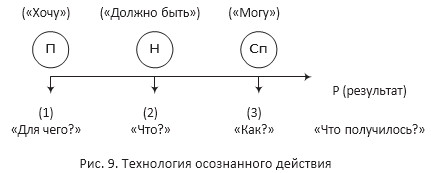

Разрешение проблемы по технологии осознанного действия состоит из процедур (1), (2), (3) действия (рис. 9).

Осознание действия до его совершения — это его проектирование, идеальное представление о том, что получится. Осознание действия после его совершения называют рефлексией — неслучайное сходство со словом рефлекс.

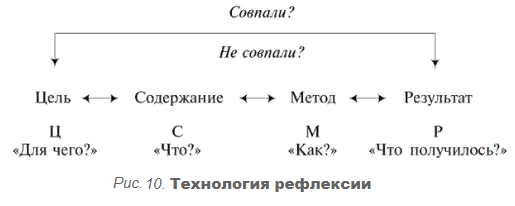

Это трудный процесс, требующий определенных способностей — рефлексивных, которые можно представить модельно (рис. 10).

Если же результат и цель не совпали, значит, надо найти ответы на вопросы: «Что я сделал не так? Как надо было делать иначе?». Или же сказать себе, что неправильно была поставлена мною цель (а не искать виноватого). В этом суть рефлексивных способностей, которые либо хорошо развиты, либо недостаточно.

Технология осознанного действия лежит в основе образовательных технологий

Если преподаватель уделяет внимание объяснению значимости содержания урока, то возникает понимание, для чего нужна эта информация, и тогда она усваивается (делается своей).

Если естественный вопрос «а для чего это мне?» не удовлетворяется ответом, то нет желания, интереса делать своей, усваивать предлагаемую информацию.

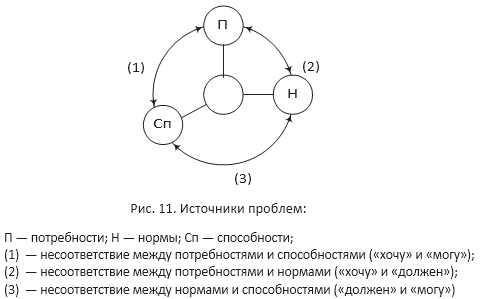

Предложенная модель позволяет понять источники проблем, внутренних конфликтов и пути их разрешения (рис. 11).

Если эти несоответствия достигают противоречия, то в сознании происходит противоговорение, где одно против другого. Их устранение предполагает «уступку» одного другому, или что-то берет верх над другим «речением» и подчиняет себе. Можно, конечно, всегда уменьшать потребности, уговорить себя не хотеть, но снижение потребностей снижает качество жизни, активность, интерес. Целесообразнее их удовлетворять путем развития собственных способностей, путем овладения новыми нормами, новой информацией.

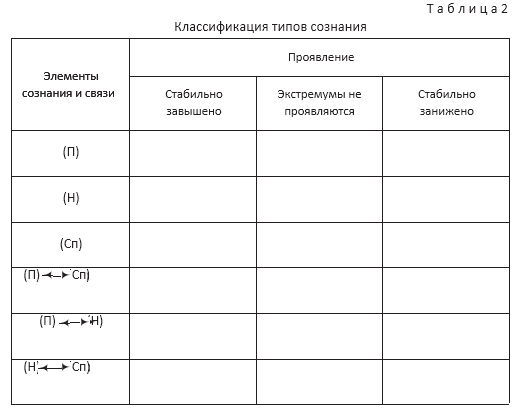

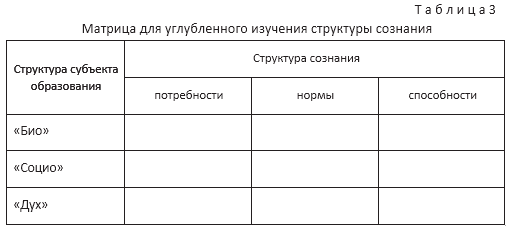

По данной модели можно классифицировать типы сознания, взяв за основание классификации степень соответствия потребностей, способностей и норм: стабильно завышенные, стабильно заниженные, не проявляется завышение (занижение) (табл. 2).

Если какой-то составляющей взаимодействия пренебрегают, то тем самым порождается конфликт, напряжение в сознании, которое, если не снимается средствами внутренними, пытаются снять средствами внешними: таблетками, микстурами, уколами.

(табл. 3).

В данном контексте образование рассматривается как процесс изменения внутреннего образа в образовательном при взаимодействии с внешним миром, процесс, в процессе котором внутреннее знание (со-знание) соприкасается с внешним (ин-формация).

Для глубокого понимания данного смысла образования необходимо четкое представление о структуре внешнего и внутреннего, а также о характере их взаимодействия.

Внешний мир в организованном сознании — это мир систем и процессов

И потому любая информация представляет собой внешнее знание о какой-то системе, о ее изменениях и взаимодействиях с другими системами.

Вся история становления научного знания состоит из сбора информации о системах окружающего мира, ее упорядочения, проверки, выявления противоречий между установившимся взглядом и вновь полученной информацией.

Информация о взаимодействиях систем внешнего мира, многократно проверенная, зачастую упрощается до алгоритма, которым пользуется масса людей не задумываясь, не сомневаясь. В этой связи можно говорить об объективности внешней информации. Вместе с тем воспринятая кем-то объективная информация приобретает оттенки субъективности.

Субъект индивидуален, особенность ощущений, восприятия, внимания, памяти, мышления, эмоций, воли искажают информацию как на стадии приема, так и при воспроизведении.

Стремительное увеличение плотности информационного пространства, а также совершенствование средств работы с информацией к началу XXI в. позволили сформировать новую научную картину мира.

Интересно

Научные доказательства целостности мира в его основах, в отношениях материального и духовного, реального и идеального, бытия и сознания ставят новые задачи перед системой образования и в первую очередь взрослых, сознание которых оказалось неадекватным новым представлениям об окружающем мире.

Несоответствие порождает противоречия, проблемы, конфликты, которые могут быть устранены в образовательных процессах, формальных (в учебных заведениях) и неформальных (во всех социальных отношениях).

Образовательный процесс происходит в сознании как изменение внутреннего образа (потребности, нормы, способности) при взаимодействии с окружающим миром. Если действие в сознании «прокручивается», то при этом корректируются потребности, нормы, способности, и действие можно назвать осознанным. Оно вызывает изменение образа мысли, слова, действия. Это состояние сознания постоянно, и, стало быть, везде и всюду происходят образовательные процессы.

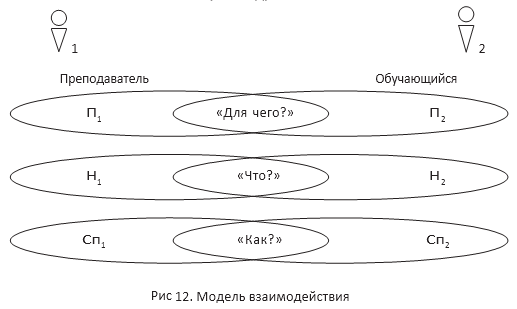

Но есть среди них особенные, организованные специалистами-педагогами — это педагогические процессы, специально организованные образовательные процессы, в которых прогнозируется и технологично реализуется во взаимодействии преподавателя и слушателя изменение потребностей (выращивается цель), норм (усвоение нового содержания, новой информации), способностей (овладение методом совместной деятельности).

Итак, если структура сознания в образовательном аспекте есть единство и целостность потребностей, норм и способностей, то специально организованное изменение сознания (педагогический процесс) предполагает единство и целостность изменения потребностей, норм и способностей.

Попытаемся увидеть некоторые закономерности, рассмотрев изменение каждого элемента в отдельности и во взаимосвязи.

Преподаватель не только излагает содержание своей науки, ставшее его внутренним содержанием, а прежде всего показывает, насколько оно актуально для слушателей. Для этого используются весь внутренний ресурс, вся внутренняя культура, опыт, мировоззрение, наблюдения реальной жизни в разных аспектах. Успех этого процесса обусловлен умением преподавателя увидеть, понять, что происходит с потребностями слушателей, выросли ли из них цели, произошло ли самоопределение на совместную деятельность.

Если преподаватель владеет технологией, он — профессионал и делает это без особого труда с наивысшим результатом. В этой процедуре происходит перераспределение места потребностей, изменение их иерархии. Сложный внутренний процесс управления собственными потребностями есть процесс воспитания, происходящий и проявляемый вне зависимости от того, сколько лет слушателю. Он обеспечивает запланированный результат, если преподаватель владеет технологией выращивания целей, вооружая слушателей технологией самоопределения, важнейшим элементом профессиональной деятельности.

Готовясь к занятию, преподаватель собирает определенный объем информации, которую считает интересной, полезной для слушателей, после чего еще немало трудится (если это добросовестный преподаватель), чтобы ее выстроить, придать ей некоторую структуру.

И здесь возможны два подхода, две модели. Первая, утвердившаяся в практике, назовем ее «линейной», создает режим трубы, тоннеля, где никакого выбора и ни влево, и ни вправо, и никуда не деться, не уйти, только разве в себя, в журнал, в газету, в книгу. Что ему делать, слушателю, если для него это неново, неважно, неактуально? И потому тратится напрасно его время, не учитывается его потребность. И тогда в чем результат, если он эту информацию не взял? И тогда цепочка последующих вопросов: а стоило ли ехать, а стоит ли то малое, что получил, тех больших затрат, которые, увы, неадекватны результату?

И есть вторая модель, назовем ее образно «планетарной», как нельзя лучше соответствующая содержанию окружающего мира, в котором приходится поворачиваться, «крутиться», выбирать, думать. Это модель модульного структурирования, состоящая в выборе системообразующей, ее деления на элементы и связи. Она в корне отличается от первой тем, что дает возможность выбора (а это нелегкий тренинг самоопределения), создает продуктивный режим рождения мысли в поисках связей, порождает атмосферу духовности, творчества.

Если я выбираю — я приобретаю, делаю своим, усваиваю, присваиваю новую информацию, выращиваю свои внутренние нормы, свое внутреннее содержание, — это процесс обучения. Индивидуальное приращение каждого слушателя в процессе обучения зависит от модели структурирования содержания и от оформления каждой его дозы, что определяется педагогической квалификацией преподавателя.

Профессиональные проблемы решаются либо путем выбора новых норм (правил, критериев), либо путем новых способов деятельности. Способ в учебной деятельности называется методом и определяется преподавателем в зависимости от собственных способностей («как могу») и способностей слушателей. Каждое действие в чем-то упражняет.

Если мы постоянно создаем ситуацию «возьмите готовенькое», которое они еще и не хотят взять, то результат нулевой, а если кое-что берут, то тоже нечем хвастаться: мы упражняем их в потребительстве. А что же можно произвести в учебной аудитории? Мысль, слово, действие в их соответствии друг другу. Если это упражнение будет усвоено до уровня использования в профессиональной деятельности, — это немалый результат.

Главное предназначение метода — развивать способности: оформлять, окультуривать мысль (мыслетехнические), слово (коммуникативные), действия (рефлексивные).

Процесс развития как составляющая педагогического процесса — это процесс выращивания (со всеми атрибутами этого понятия: заботливо, любовно, не нарушая природой данное) способностей каждого слушателя путем создания условий для деятельности, в котором он производит мысль, слово, действие. Только в деятельности выращиваются способности, происходит развитие.

Насколько велико приращение способностей слушателя в учебном процессе, зависит от метода, выбранного преподавателем в соответствии со своими способностями и пониманием собственных функций, в соответствии с уровнем владения педагогической технологией развития.

Мы рассмотрели структуру педагогического процесса в образовании взрослых как процесс и результат взаимодействия (рис. 13):

- совокупность осознанных действий — специально организованных образовательных процессов;

- воспитание, обучение, развитие;

- цели (Ц), содержание (С), методы (М).

Особое внимание следует уделить связям между компонентами педагогического процесса. Они адекватны связям между потребностями (П), нормами (Н), способностями (Сп).

Рассмотрение этих связей позволяет сделать существенные выводы:

- стремление к соответствию целей, содержания, методов — это стремление к гармонии. Если оно обеспечивается, то усваивается и воплощается в деятельности;

- нарушение соответствия между целями, содержанием, методами ведет к внутреннему конфликту, разрушению педагогического процесса;

- составляющие педагогический процесс элементы: воспитание, обучение, развитие — имеют для каждого слушателя определенный результат — приращение, которое максимально позитивно в том случае, если преподаватель владеет технологией этих процессов. Их соответствие приближает к гармонии, несоответствие ведет к конфликтам, разрушению взаимодействия преподавателя со слушателями;

- образование следует рассматривать как единство и целостность воспитания, обучения и развития, и профессиональные функции преподавателя состоят, следовательно, в качественной их реализации.

В профессиональном образовании, в его педагогических технологиях утвердилась преувеличенная значимость содержания, принижение роли целеполагания, самоопределения обучающихся и роли методов как средства развития способностей.

В связи с этим в массовом специалисте сложилось определенное состояние:

- огромный массив знаний, не используемых в практике, оказывается ненужным, вместе с тем недостающие знания трудно добываются самостоятельно из-за неусвоенного системного подхода, неумения структурировать и видеть пробелы;

- неумение самоопределяться в конкретных ситуациях и принимать новое решение, ставить реальные цели на самостоятельное действие порождено многолетним тренингом в системе образования брать готовенькое, репродуцировать, ограничивая свой интеллект памятью;

- формально приобретенные знания не способствуют успеху в деятельности, отличник чаще беспомощнее в действии, чем активный, не обремененный «лишним» знанием.

Хорошо обученный (на уровне владения информацией) в условиях социальных изменений, изменения рода и характера деятельности находится в растерянности: ему не хватает умения самоопределиться по-новому, ему не хватает способностей освоить новый род или характер деятельности.

И потому сегодня в содержании важны систематизация, модульное структурирование, актуализация каждой дозы содержания, создание условий собственного открытия, овладение технологией решения проблем.

Статьи по теме

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)